マティスも

最期は祭祀

2020 05.07 19:45

「安楽椅子のような絵を描きたい」と、いうようなマティスの言葉を昔どこかで見た記憶があり、それは心のどこかにずっと残っていた。分かりやすい言葉だけど、それを額面通りに受け取るにはしっくりこない。マティスの作品を前にするとそんな単純な話では無いだろうと感じる。

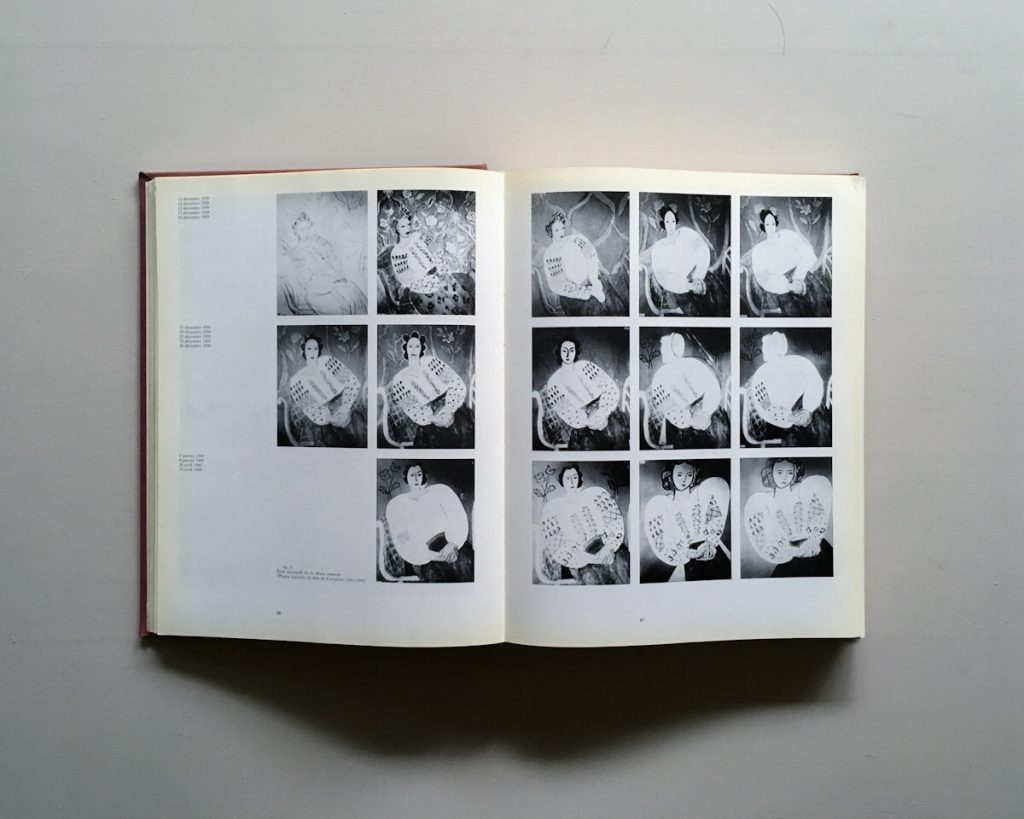

マティスのドローイングは、シンプルで強い線で描かれたものが多く、それ故に多くの人にはその凄みが伝わりにくいものでもある。何度も何度も描いて描いて描き直して、やっと満足できるものが描けかどうか。1本の線が織りなす世界は難しい。

マティスが、モデルを見ながらドローイングを描いているビデオがある。ものすごい勢いで何度も紙とモデルを交互に見ている。それに対してドローイングはゆっくりと確かめるような描き方。とても個性的。完成作品からは、このドローイングのシーンは想像できないだろう。シンプルなラインであってもモデルの表層的なものだけを描こうとしている訳ではなく、その人の内なるキャラクターをあぶり出さそうとしているかの様。と同時に、表層に在るディテールも見逃さない気迫。しかし描かれているものは抽象。いわゆる肖像画ではない。

かたや、ピカソ。まるで手と目が直結しているようにスラスラと描いている。次から次へと目の前に現れるイメージを掴まえているかのようだ。マティスに師事していた猪熊弦一郎氏曰く「画家には2つのタイプがあって、ピカソのように対象がなくても自由に創る人と、マティスのように対象が必要な人」がいると。ちなみに猪熊さんは、ピカソ的なタイプだったそう。

わたしは明らかにマティス・タイプだなぁと思う。ナニカがないと何も創れないし、創る気がしない。ナニカというものは、モノだけでなく、コトやヒトや自分以外の全てのものが対象ではあるが。

マティス後期の多くの傑作作品は、シチューキンやバーンズといったパトロン、いまでいうクライアントからの依頼で、しかも多くは自邸や財団の壁画ための絵であることを考えると、納得はいく。それら作品は美術館行きでは無く、彼らの日常の延長線上に在るものだった。

ついでに思い出したのは、日本でのマティス展。1991年の笠間日動美術館での展覧会は、ものすごく見応えがあり日本でこんなにマティスが見れるなんて!美術館もいい。展示作品もいい。しかしながら、どうしても日常感はない。美術館での鑑賞というシチュエーションでは、非日常なものになってしまうのは致し方ない。

で、ふとバーンズの今を検索してみたら、スゴイですね!フィラデルフィアのバーンズ財団。2012年に出来たこの展示は、アートが日常にある人のキューレションではないか。ここは、いつか見に行きたい。制作者のインスピレーションの源を周りに展示していたり、それを読み解く楽しさも生まれる。作品情報や歴史的な解説もついていない、最近流行りのタレントによる音声ガイドなんていうのもやっていないだろう。なんで文字のない作品を言語情報化しようとするのかね。

また、美術館であってもできるならそのモノが創られたり、かつて存在していた在るべき場所で対峙できるのがいい。ニースやヴァンスなどで見るマティスは確かに違う。(と感じる)現地の空の色、海の色を見ているとマティスの色彩の訳がおぼろげながら視えてくる。

縄文の土偶も上野で見るより、実際の出土地で対面する方が実感が伴う。重文や国宝になってしまうとライティングされ、ガラスケース越しの対面でしか叶わず、触れることもできない。本来存在していた縄文人の目線を共有体験することはできない。

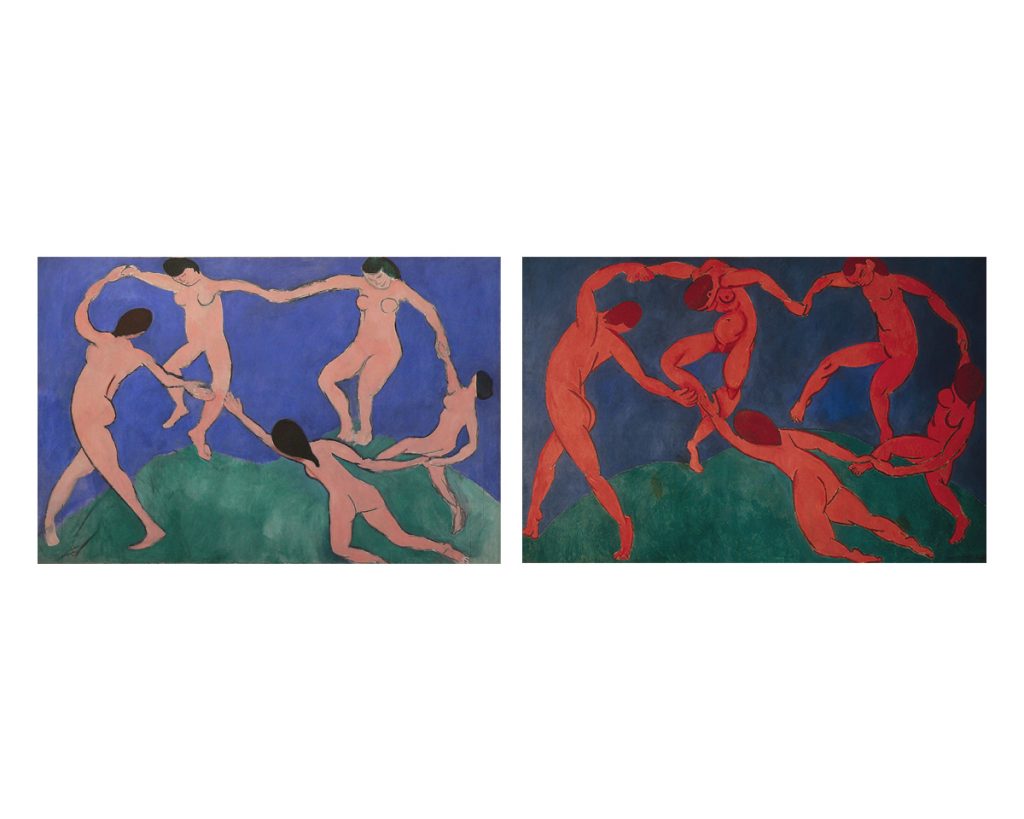

勝手な妄想であるが、部屋に飾り日々を共に過ごすならなら、ピカソや岡本太郎よりも断然マティスだね。ダンスがリビングにあることを想像してみると(サイズのことは置いといて)日々癒される安楽椅子どころか、生きるエナジーだ。

ちなみにダンスⅠから、ダンスⅡの進化は、言うなれば「おおらかさ」からの「こまやかな精緻化」だ。デザイン的なチューニングが絵に視えてくる。

マティスは同じテーマで、満足行くまで何度も何度も描いている。ドローイングから大作まで。

川辺の娘たちでは、1909-17年にかけて、トライ&エラーを繰り返している。途中モロッコに行っているので、そこでさらに大きなインスパイアを受けたのだろうか。

Matisse, Henri: Bathers by a River

これはマティスに限った話ではないが、創造者にとって大切なことは、作ったものに満足できない時、たとえどんなに時間をかけ積み上げてきたものでも、こともなげに破壊できるかどうか。

マティスの80歳過ぎての作品群は、さらにすばらしい。スイミングプールは大好き。80過ぎの老人の創ったものじゃない。実際のプールにもマティスは行ったらしいが、暑くてすぐに退散したらしい。

足腰弱くなっても、老人になっても人生を謳歌できるもの。それは、ゴルフや旅行じゃないよ。内なる自分と対峙して楽しむことができるものだろう。車椅子やベッドの上でも嬉々として創作活動をしている写真を見るとよく分かる。

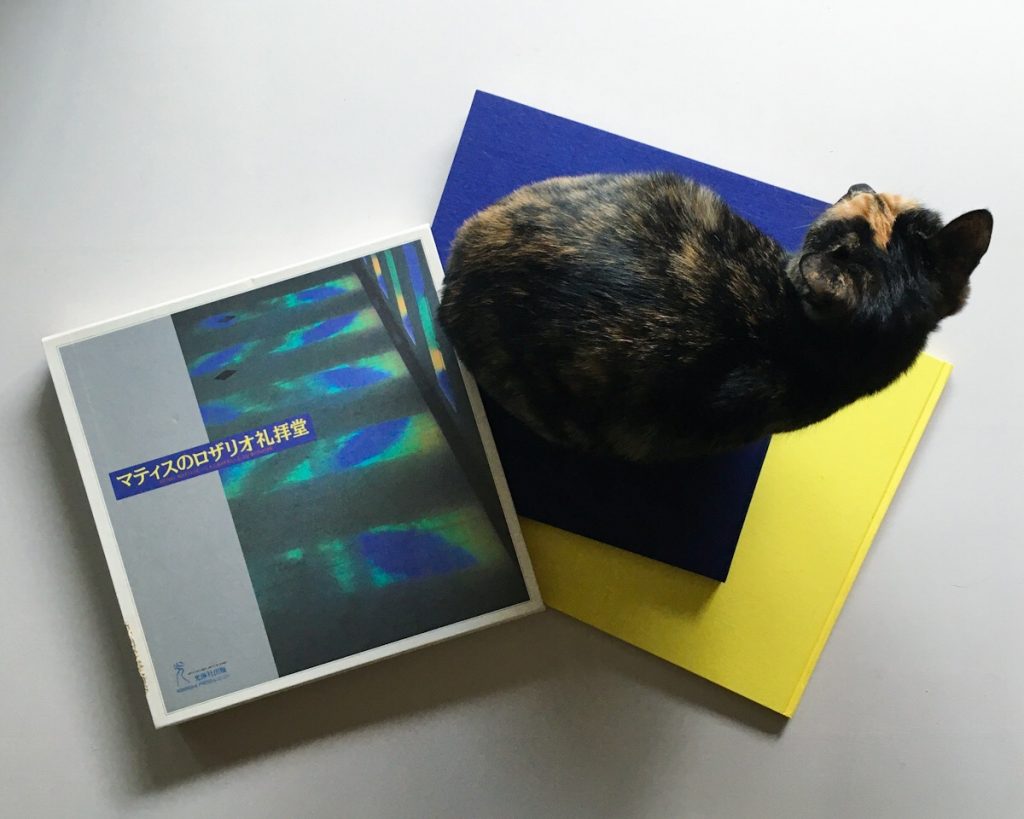

そしてマティス最期の大仕事、ヴァンスのロザリオ礼拝堂。

宗教とデザイン。祈りと救済の祭祀へのデザイン。ここへの到達は、わたしにとっては縄文土偶や円空仏と対面した時の心の動きと同じものだ。生きる喜びの想いをカタチに昇華させたもの。それはカミへの奉納だ。

30年くらい前の1990年くらいに、ニースから電車に乗ってバスでえっちらおっちら行った時の感動は今でも覚えている。創り手もさることながら、祭壇にある顔の描かれていないキリスト像に向かい、祈りを捧げられる人たちの成熟と想像力もすごい。ついでに司祭服もまるで舞台衣装のような素晴らしいデザイン!

それはまるで古代人が創った人形(ヒトガタ)と、その価値を受容していた人たちの関係を彷彿とさせる。人間の受信力は何万年、何千年もかけて退化していっていないだろうか。プリミティブ・デザインには人間の一番必要なものがあぶり出される。

安楽椅子の言葉。かれこれ30年くらい傍らにおきつつ、だんだんとその言葉の深さが実感できてきた(ような)気がする。人びとの安楽椅子になるような存在の創造物が、これからはとてつもなく大切になる。そして、安楽椅子のような人びとに安らぎとエナジーを与えられるモノを創るには、創作者のこれ以上ない想いの追求が必要になる。カンタンにはできない「道」だ。

ロザリオ礼拝堂の本。教会は撮影禁止で、その当時はネットもこんなに発展しておらず肉眼に焼き付けるしかなく後に、満を持して発売になった写真集。当時の自分には、高価だったけど迷わず予約&購入しました。しかしながら、当時飼っていた黒うさぎのピータンに、あっという間に表紙カバーは齧られました。アイツは、いい本から選んで齧っていたなぁ。。 (㊀ö㊀)